Sprechen mit Sprache über Sprache

Das DENKEN, das NACHdenken über Sprache als das umfassendste und differenzierteste Ausdrucksmittel des Menschen scheint so alt zu sein wie die bewusst gestellte Grundfrage nach dem, was uns Menschen als Menschen ausmacht, und damit letztlich nach dem, was (in konservativ-traditioneller Formulierung) das Wesen des Menschen ist.

Aber: Wie gelangt unser Nachdenken über die menschliche Sprache in unsere Welt? Wie verbreitet es sich in unserer Welt? Warum werden Gegenstände, Gegebenheiten, Vorgänge, Ereignisse, Handlungen und sonstiges mehr so benannt, beschrieben wie sie benannt, beschrieben werden? In welchem VERHÄLTNIS steht SPRACHE zum DENKEN, zur WIRKLICHKEIT – zu unserer WAHRNEHMUNG, zu unserer ERKENNTNIS?

Modern könnte man auch fragen: Ist das Verhältnis von Sprache/Sprechen, Denken und Wirklichkeit eine funktionierende Dreiecksbeziehung? Oder ist Sprache nur eine digitalisierte Welt aus leblosen Kolonnen endlos aneinandergereihter Nullen und Einsen?

Die für eine BEANTWORTUNG der Fragen auftretende (wenngleich – wie mir scheint – nur wenig akzentuiert herausgestellte bzw. explizit genannte, so doch keineswegs unbekannte) grundsätzliche Problematik besteht nun darin, dass das Phänomen »Sprache« einzig und allein MIT UND IN DER SPRACHE selbst zu beschreiben oder zu erklären ist. Mit anderen Worten: der Untersuchungsgegenstand selbst ist zugleich das Untersuchungsmittel, oder etwas zugespitzter: der Gegenstand der Untersuchung ist selbst das Instrumentarium der Untersuchung, die Sprache beschreibt und erklärt sich selbst in und mit der Sprache... – Donnerhacke! Welch eine verblüffend neue Erkenntnis! Wer hätte das gedacht: Ich SPRECHE MIT SPRACHE ÜBER SPRACHE!

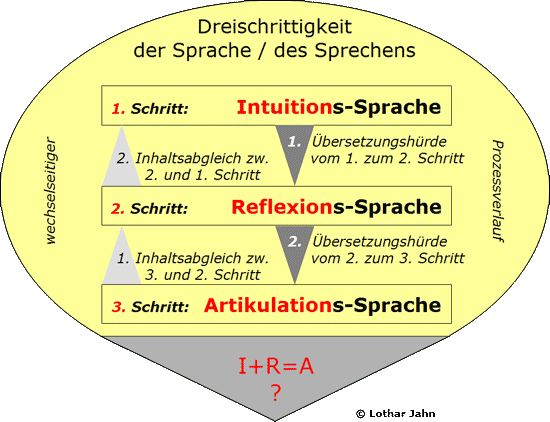

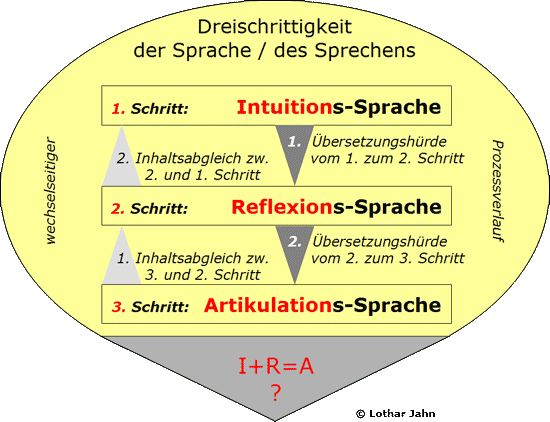

Noch ein weiteres, ebenfalls völlig neues (und nach meiner Einschätzung kaum minder bedeutsames!) Erkenntnismoment ist hier besonders hervorzuheben: die – wie ich es nennen möchte – »DREISCHRITTIGKEIT MENSCHLICHER SPRACHE / MENSCHLICHEN SPRECHENS«.

| • |

Zunächst ereignet sich das Sprechen/die Sprache auf der Ebene der »INTUITIONs-Sprache« als diejenige Sprachebene, die durch ein unmittelbares (gleichsam gefühlsmäßiges), nicht diskursives, d. h. nicht von Begriff zu Begriff, von Wort zu Wort, von Satz zu Satz methodisch und syntaktisch korrekt fortschreitendes, nicht auf Reflexion beruhendes, sondern eher durch ein sprunghaftes, bruchstückhaftes, unstrukturiertes (eher einem Konglomerat von Eindrücken gleichendes) Erfassen eines Sachverhalts, Vorgangs, Ereignisses o. dgl. gekennzeichnet ist.

|

| • |

In einem zweiten Schritt wird jenes Sprechen/jene Sprache auf die Ebene der »REFLEXIONs-Sprache« transformiert; deren Merkmal ist das referentielle, d. h. die Beziehung sowie den Bezug (im Sinne semantischer Verhältnismäßigkeit, lexematisch-syntaktischer Angemessenheit) zwischen sprachlichem Zeichen, sprachlicher Zeichenfolge (mithin Begriffen, Wörtern, Sätzen, Satzgefügen) und seinem Referenten: dem Denotat (das ist der vom Sprecher zu bezeichnende Gegenstand, Sachverhalt, Vorgang oder Ereignis in der außersprachlichen Wirklichkeit bzw. der begrifflich-semantische Inhalt eines sprachlichen Zeichens, einer sprachlichen Zeichenfolge) abgleichende Betrachten und prüfende Nachdenken.

|

| • |

Und drittens schließlich geschieht eine erneute Transformation auf die Ebene der »ARTIKULATIONs-Sprache«; das ist die Sprech-/Sprachebene, auf der die Gegenstände, Sachverhalte, Vorgänge, Ereignisse, also die Sprach- und Sprech-Inhalte, die, zunächst intuitiv erfasst, sodann gedanklich reflektiert, in phonetisch, d. h. in lautlich bzw. Lautketten gegliederter sowie in (hoffentlich einigermaßen gelungen!) strukturierter Form entweder mundsprachlich, also akustisch vernehmbar, oder schriftsprachlich, also optisch (in besonderen Fällen auch haptisch) lesbar letztendlich in einer (möglichst!) verständlichen und zusammenhängenden Sprechhandlung, einem Sprechakt, zum Ausdruck gebracht werden. |

|

Dass einerseits jene aufgespaltene »Dreischrittigkeit menschlicher Sprache / menschlichen Sprechens« sich als eine prozessuale ereignet, dürfte wohl ebenso klar sein wie die Annahme, dass die durch eine VIELZAHL VON FAKTOREN (wie etwa psychologischen, soziologischen, linguistischen, kulturellen und deren wechselseitig sich bedingenden und beeinflussenden Verzahnungen) bestimmten »Topographien« der einzelnen Ebenen nicht nur vielfältige Überlappungen, Überschneidungen, mithin Schnittmengen untereinander und miteinander aufweisen, sondern derart ineinandergreifen, sodass die Ebenen nur als ein nicht weiter zerlegbarer Gesamtkomplex erscheinen und infolgedessen kaum getrennt voneinander betrachtet werden können.

Andererseits dürfte – gerade aufgrund jener »Dreischrittigkeit« – ebenfalls nachvollziehbar sein, dass bei den prozessualen Übergängen, den Translationen von der einen auf die andere Sprech-/Sprachebene ÜBERSETZUNGSFEHLER nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, und das mit der Folge, dass die im letzten Schritt mundsprachlich oder schriftsprachlich als Ergebnis jenes (mitunter dissonant verlaufenden) Prozesses zum Ausdruck gebrachten Aussagen bzw. Inhalte nicht unbedingt identisch bzw. deckungsgleich sein müssen mit den zuvor referentiell geprüften Inhalten und diese wiederum nicht mit den anfangs intuitiv erfassten Inhaltskonglomeraten.

Was dann mit einem erst einmal (ob mundsprachlich oder schriftsprachlich) ausgesprochenen, gleichsam veröffentlichten und aufgrund dessen nicht mehr in Gänze zurücknehmbaren Aussageinhalt geschieht oder zumindest geschehen kann, hat sicherlich jeder Sprecher und jede Sprecherin schon in der einen oder anderen Sprechsituation selbst (bisweilen sogar leidvoll) erfahren...! Missverständnisse, Fehldeutungen, Bedeutungsverschiebungen und ähnliches sind in Kommunikationskontexten das kaum vermeidbare Risiko. Dennoch können wir es nicht lassen und setzen uns immer wieder aufs Neue dem Risiko aus – nicht zuletzt auch ich.

Mögliche Gründe für das Auftreten derartiger wechselseitiger Übermittlungs- und Verstehensinkongruenzen in Kommunikationssituationen versucht die Kommunikationstheorie in Form von unterschiedlich akzentuierenden Modellen wissenschaftlich zu erklären. Im Folgenden sollen lediglich die bekanntesten (und mithin weit verbreitetsten) MODELLE zur Beschreibung SOZIALER KOMMUNIKATIONS-PROZESSE und -ABLÄUFE kurz genannt und mit ihren wesentlichen Elementen skizziert werden:

| • |

Das einfachste und strukturärmste Modell ist das zweigliedrige (und eher als informationstechnisch zu bezeichnende) »SENDER-EMPFÄNGER-MODELL« nach Shannon und Weaver, das aus der mathematischen Theorie der Kommunikation hervorgegangen ist und sich an den technischen Aspekten der Signalübertragung orientiert, bei dem es also nicht um »Bedeutung« der übermittelten, sondern lediglich um physikalisch bestimmbare Signalmengen und Abläufe geht (z. B. beim Telefon oder Radio), sodass sich dieses Modell nur bedingt zur Beschreibung sozialer Kommunikationsprozesse und -abläufe eignet, auch wenn es für diesen Zusammenhang immer wieder herausgekramt wird.

|

| »SENDER-EMPFÄNGER-MODELL« nach Shannon und Weaver |

|

|

| • |

Eines der wohl berühmtesten und bekanntesten Kommunikationsmodelle ist das dreigliedrige »ORGANON-MODELL« von Karl Bühler, das nicht nur als Zeichenmodell den (im Zentrum stehenden) Zeichenbegriff einer natürlichen Sprache bestimmt, sondern das zugleich auch Sprache in ihrer kommunikativen Funktion veranschaulicht – Zeichen mit seinen semantischen Funktionen: Darstellung, Ausdruck, Appell / Sender / Empfänger / Gegenstände bzw. Sachverhalte –; aufgrund dessen kann es zur Beschreibung der Verwendung aller Arten von Zeichen (sowohl der sprachlichen, verbalen, als auch der nichtsprachlichen, non-verbalen, wie Mimik, Gestik, Intonation) in ihren funktionalen Zusammenhängen und Bezügen herangezogen werden.

|

| »ORGANON-MODELL« nach Karl Bühler |

|

Kreis: symbolisiert das konkrete Schallphänomen

Z: steht für das (Sprach-)Zeichen / den Text (als »Organon«)

Seiten des Dreiecks: symbolisieren die semantischen Funktionen (Darstellung / Ausdruck / Appell) des (komplexen) Sprachzeichens als drei variable Momente |

|

•

|

die Darstellungsfunktion macht das Sprachzeichen zum Symbol aufgrund seines Bezugs, seiner Zuordnung zu Gegenständen und Sachverhalten

|

|

•

|

die Ausdrucksfunktion macht das Sprachzeichen zum Symptom (Anzeichen, Indicium) aufgrund seiner Abhängigkeit vom Sender (»dessen Innerlichkeit es ausdrückt«)

|

|

•

|

die Appellfunktion macht das Sprachzeichen zum Signal aufgrund seiner Gerichtetheit an den Hörer (»dessen äußeres oder inneres Verhalten es steuert wie andere Verkehrszeichen«)

|

|

|

|

|

|

| • |

Das als »SECHSGLIEDRIGES-MODELL« bezeichnete Kommunikationsmodell von Roman Jakobson, das zunächst im Hinblick auf literaturwissenschaftliche Textanalyse entwickelt worden ist, nennt, indem es auf demjenigen Bühlers aufbaut, sechs Faktoren bzw. Funktionen als konstitutiv für die Kommunikation – Kontext als kommunikative Voraussetzung für das Entfalten einer referentiellen Funktion / Botschaft / Sender / Empfänger / Kontakt / Sprach- bzw. SprechKode.

|

| »SECHSGLIEDRIGES-MODELL« nach Roman Jakobson |

|

|

| • |

Nach dem »BEZIEHUNGS-INHALTS-MODELL« von Paul Watzlawick, das konstruktivistisch und zugleich systemisch ausgerichtet ist, laufen Kommunikationsprozesse grundsätzlich auf zwei sich wechselseitig beeinflussenden Ebenen ab – Sender / Sach- oder Inhaltsebene / Beziehungs- oder Gefühlsebene / Empfänger –, dabei erhalten die beiden Ebenen, die allerdings nicht als gleichwertig anzusehen sind, sondern als deren wirkmächtigere sich in aller Regel die Beziehungsebene zeigt, durch die 5 Axiome, von denen das 1. Axiom »Man kann nicht nicht kommunizieren« das bekannteste ist, ihre jeweilige (systemische) Ausformung.

|

| »BEZIEHUNGS-INHALTS-MODELL« nach Paul Watzlawick |

|

| 5 Axiome: |

|

•

|

»Man kann nicht nicht kommunizieren!«

|

|

•

|

»Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, derart, dass Letzterer den Ersten bestimmt und daher eine Metakommunikation ist.«

|

|

•

|

»Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktionen der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt.«

|

|

•

|

»Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten. Digitale Kommunikationen haben eine komplexe und vielseitige logische Syntax, aber eine auf dem Gebiet der Beziehungen unzulängliche Semantik. Analoge Kommunikationen dagegen besitzen dieses semantische Potential, ermangeln aber der für eindeutige Kommunikationen erforderlichen Syntax.«

|

|

•

|

»Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht.«

|

|

|

|

|

| • |

Das (seit einigen Jahren äußerst populär gewordene) »VIER-SEITEN-MODELL« von Friedemann Schulz von Thun ist eine (wenn man so will) Verknüpfung von »Organon-Modell« und »Beziehungs-Inhalts-Modell«, u. z. insofern als die semantischen Funktionen sprachlicher Zeichen, nämlich Darstellung, Ausdruck, Appell, mit der zwischenmenschlichen Ebene, nämlich Beziehung, zu einem Modell, in dessen Zentrum die Nachricht steht, nicht allein zusammengeführt sind – Selbstoffenbarungsseite / Sach- oder Sachinhaltsseite / Appellseite / Beziehungsseite als die vier Seiten einer Nachricht –, sondern zudem eine weiterführende Differenzierung vorgenommen wird: in gesendete Nachricht einerseits und empfangene Nachricht andererseits, wobei letztere selbst wiederum die vom Sender in seiner gesendeten Nachricht mitgelieferten vier Seiten enthält und die nur im Idealfall mit denen der empfangenen Nachricht übereinstimmen; im Strukturschema bekommen die vier Seiten der Nachricht die Bezeichnung vier Ohren des Empfängers.

|

| »VIER-SEITEN-MODELL« und »VIER-OHREN-MODELL« nach Friedemann Schulz von Thun |

|

| auf der Senderseite: |

|

•

|

Sachinhalt – worüber ich informiere

|

|

•

|

Selbstoffenbarung – Was ich von mir selbst kundgebe (sowohl als gewollte Selbstdarstellung als auch die unfreiwillige Selbstenthüllung)

|

|

•

|

Beziehung – Was ich von dir halte und wie wir zueinander stehen

|

|

•

|

Appell – wozu ich dich veranlassen möchte

|

|

|

| auf der Empfängerseite (der »vierohrige« Empfänger): |

|

•

|

Sachinhalts-»Ohr« – Wie ist der Sachverhalt zu verstehen?

|

|

•

|

Selbstoffenbarungs-»Ohr« – Was ist das für einer/eine? Was ist mit ihm/ihr?

|

|

•

|

Beziehungs-»Ohr« – Wie redet der/die eigentlich mit mir? Wen glaubt er/sie vor sich zu haben?

|

|

•

|

Appell-»Ohr« – Was soll ich tun, denken, fühlen aufgrund seiner/ihrer Mitteilung?

|

|

|

|

|

Versuch eines eigenen MODELLS

Als Letztes möchte ich ein Modell vorstellen, das zwar nichts wirklich Neues enthält, aber bekannte Elemente und Zusammenhänge mundsprachlicher Kommunikation auf der Ebene des Schriftsprachlichen – also des geschriebenen, nicht gesprochenen Textes und insofern des gelesenen und nicht gehörten Textes – anzuwenden versucht.

In diesem Modell, welches ich »MODELL EINER SCHRIFTSPRACHLICHEN KOMMUNIKATION« nennen möchte, geht es um die Frage, wie der Sinn eines Textes entsteht bzw. aus welchen Komponenten sich der Textsinn ergibt. Es ist somit auch ein MODELL IM HINBLICK AUF DIE INTERPRETATION, nämlich die Auslegung und das Verstehen von schriftlich verfassten Texten, u. z. sowohl VON SACHTEXTEN (den sog. expositorischen oder faktualen Texten) als auch VON LITERARISCHEN TEXTEN (den sog. fiktionalen Texten). Zugleich stellt es den (bisweilen immer noch nötigen) Versuch dar, der – zumindest im schulischen Bereich anzutreffenden – schier unausrottbar scheinenden (gleichsam unsinnigen) Frage:

»Was will der Autor uns damit sagen?« entgegenzuwirken. Als Leser weiß ich nicht, was der Autor mir mit seinem Text sagen will! Und ketzerisch füge ich hinzu: woher auch? und wozu, bitte schön, soll ich das denn wissen?

Ein Text in schriftlicher Form erfährt allererst durch mich als Leser seine wirkliche Existenz und mithin Relevanz. Erst durch den Leser/die Leserin als der dritten und mitentscheidenden Komponente in ihrer notwendigen Komplementarität, also ihrer wechselseitigen Ergänzung zu den beiden anderen Komponenten (dem/der selbstverständlich unverzichtbaren Autor/Autorin sowie dem Zeichensystem) wird dem Text ein Sinn zugewiesen. Es trifft keineswegs zu, dass dieser unabhängig vom Lesevorgang im Text bereits (sozusagen »absolut«) vorgegeben sei und uns LeserInnen demzufolge nichts anderes übrig bleibe, als hechelnd sich abmühend jenen angeblich unabhängig von uns vorhandenen Textsinn nachzuspüren, und mit einem wohlwollend anerkennden Blick belohnt werden, wenn wir ihn dann (ebenfalls angeblich) endlich gefunden haben, und wenn nicht, wir als Versager gelten, die den Text leider nicht richtig verstanden haben.

So verhält es sich jedoch nicht. Vielmehr stellt sich ein Sinnverstehen und damit eine Interpretation eines Textes als ein letztlich unabschließbarer Prozess dar, u. z. dergestalt, dass der TextSINN unterschiedlichsten Veränderungen ausgesetzt ist, je nachdem, unter welchen Fragestellungen, aus welchen Blickwinkeln, mit welchen methodischen Zugriffen ich dem Text begegne, ihn lese und aufnehme (rezipiere) und mithin interpretiere. Das bedeutet zugleich auch, dass es keine im eigentlichen Sinn »falsche« Interpretation gibt (bzw. geben kann).

Im eigentlichen Sinn deshalb, weil zwei Einschränkungen notwendigerweise zu beachten sind: Zum einen ist es erforderlich, dass ich mich als Leser auf den Inhalt des Textes vorbehaltlos einlasse und ihn so weit wie eben möglich objektiv (d. h. uneingeschränkt auf das Objekt »Text« bezogen) lese; zum anderen ist es ebenso unabdingbar, dass ich den vorgegebenen Rahmen des Textes, d. h. das mir vom Text zur Verfügung gestellte Zeichen- bzw. Wortmaterial nicht verlasse. Das hört sich zunächst recht rigide an (und scheint zudem tendenziell in Richtung werkimmanenter Interpretation zu gehen). Dem ist aber nicht so: denn die beim Leseprozess subjektiv sich entwickelnden Zustimmungen, Abneigungen, unwillkürlich auftauchenden Assoziationen, Bilder und/oder aus eigenem Wissen sich einstellenden Verbindungen, Bezüge zu anderen Texten und deren Inhalte, zu anders lautenden oder gegebenenfalls entgegengesetzten Auffassungen und dergleichen mehr sind dabei ja keineswegs ausgeschlossen (oder gar verboten) und sind auch nicht zu vermeiden. Alle jene durch den konkreten Text ausgelösten und über diesen hinausweisenden Aspekte unterliegen nur einer Bedingung: sie müssen eine unmittelbare Verbindung mit dem Text aufweisen bzw. sich aus dem Textinhalt selbst ergeben; denn sowohl Ausgangs- als auch zugleich Bezugspunkt ist einzig und allein der zu lesende und zu interpretierende Text.

Selbst bei strikter Beachtung der beiden o. g. Einschränkungen sowie der zuletzt genannten Bedingung habe ich als Leser immer noch hinreichend Freiheiten im Hinblick auf meinen Umgang mit Textinhalten, auf mein interpretatives Erarbeiten von Sinngehalten. Und genau dies sollen in dem Modell die konzentrischen Kreise, in deren Zentrum »TextSINN« mit den vielen Frage- und Ausrufezeichen steht, symbolisieren.

Je intensiver ich mich mit dem Text selbst, dessen gegebenem Zeichensystem, dem Autor des Textes und nicht zuletzt mir, dem diesen Text aufnehmenden Leser in ihrer jeweiligen wechselwirkenden Komplementarität beschäftige, um so vielfältiger, umfassender wird der aus den drei Komponenten sich zusammensetzende Sinn des Textes. Verweisen möchte hier auf den so aufschlussreichen Text

»Lesen ist gelenktes Schaffen« von Jean-Paul Sartre, den ich an anderer Stelle ausführlich zitiert habe.

| Modell einer SCHRIFTSPRACHLICHEN KOMMUNIKATION |

|

... Und was bringen nun diese einleitenden Bemerkungen im Hinblick auf die Beantwortung der anfangs gestellten sprachphilosophischen Fragen? – Nichts bzw. nicht gerade viel. Aber das kann ja noch kommen! Deshalb an dieser Stelle erst einmal Schluss mit KommunikationsMODELLEn, die die Komplexität menschlicher Kommunikation in ihrer vieldimensionalen Gesamtheit allenfalls auf wenige (wenngleich durchaus bedeutsame) Merkmale bzw. Elemente reduziert anschaulich darzustellen in der Lage sind. Es sind eben nur MODELLE – nicht mehr, aber auch nicht weniger!